© Caroline Thirion

Les collines qui entourent le village de Kidoti renferment des souvenirs. Ruffin Luliba n'avait que 13 ans lorsqu'il les a vues pour la première fois. C'était en octobre 1996. Il venait de rejoindre le mouvement rebelle de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL), mené par Laurent-Désiré Kabila. Dans un camp rudimentaire, installé ici, au Sud-Kivu, près des frontières rwandaise et burundaise, il a été formé au maniement des armes.

« C'est sur ce terrain qu’on avait accueilli “Mzee” (surnom de Kabila père, “le vieux” en langue swahili) et tous les cadres et membres fondateurs de l'AFDL », raconte-t-il. « Il y avait Laurent-Désiré Kabila, Kisase Ngandu, Déogratias Bugera et (Anselme) Masasu. Nous étions ici et nous avons entonné des chansons ». L’ancien enfant-soldat, aujourd’hui père de famille et presque quarantenaire, sourit, alors que des images lui reviennent en mémoire, vingt-cinq ans plus tard. Mais celles-ci ravivent aussi des douleurs enfouies.

Ça nous a permis de comprendre et

de nous donner la force de supporter tout ça.

Parce que nous étions certains qu’après cette étape,

nous aurions le bonheur.

© Caroline Thirion

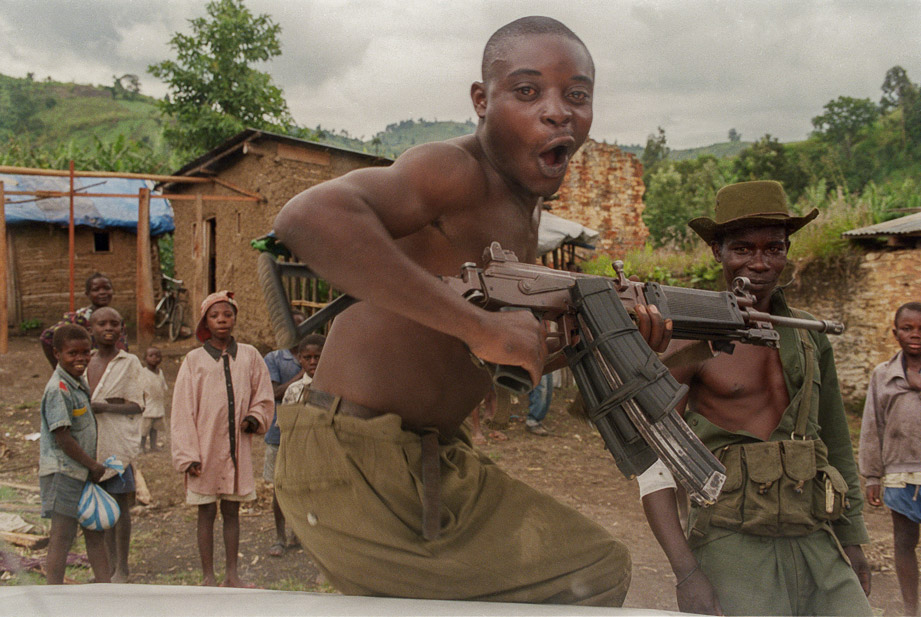

Pour mener leur guerre, Laurent-Désiré Kabila et ses alliés rwandais et ougandais ont largement recruté parmi les jeunes Zaïrois. Une armée composée de milliers de « kadogos » (les « petits », en swahili), des enfants-soldats.

© AFP / Belga

« C'était la première fois qu'on recrutait des enfants », dit Franck Lumbala qui, quelques années plus tard, a participé au processus pour leur démobilisation au sein du Bureau national de démobilisation et de réinsertion (Bunader). « C’est la première guerre du Congo qui a lancé ce phénomène. On prend des enfants dans les salles de classe, on les amène dans un centre de formation, on les entraîne avec des bâtons… Puis finalement, on leur donne des armes, et on leur dit d’aller combattre. »

C'était de la chair à canon.

Ils sont morts en masse,

ces enfants.

© AFP/Belga

« L'enfant nous a quittés subitement », raconte Emmanuel Luliba, le père de Ruffin, assis sur le balcon de sa maison, dans un quartier populaire de Bukavu, la capitale du Sud-Kivu. Malgré son désaccord, l’ancien fonctionnaire qui n’a, lui, jamais porté les armes, ne parviendra pas à s'opposer au départ de son fils. « Nous ne voulions pas que l'enfant nous quitte, à l'âge de 13 ans, pour aller faire l'armée. Mais c’est ce qu’il désirait vraiment, dit-il. Nous nous sommes mis à sa recherche. Je l'ai retrouvé à Uvira, et je suis allé dire à ses chefs : “Rendez-moi mon enfant, parce qu'il est encore mineur.” Ils ont dit : “OK, vous pouvez prendre votre enfant.” Mais une semaine après, il nous a fuis encore. »

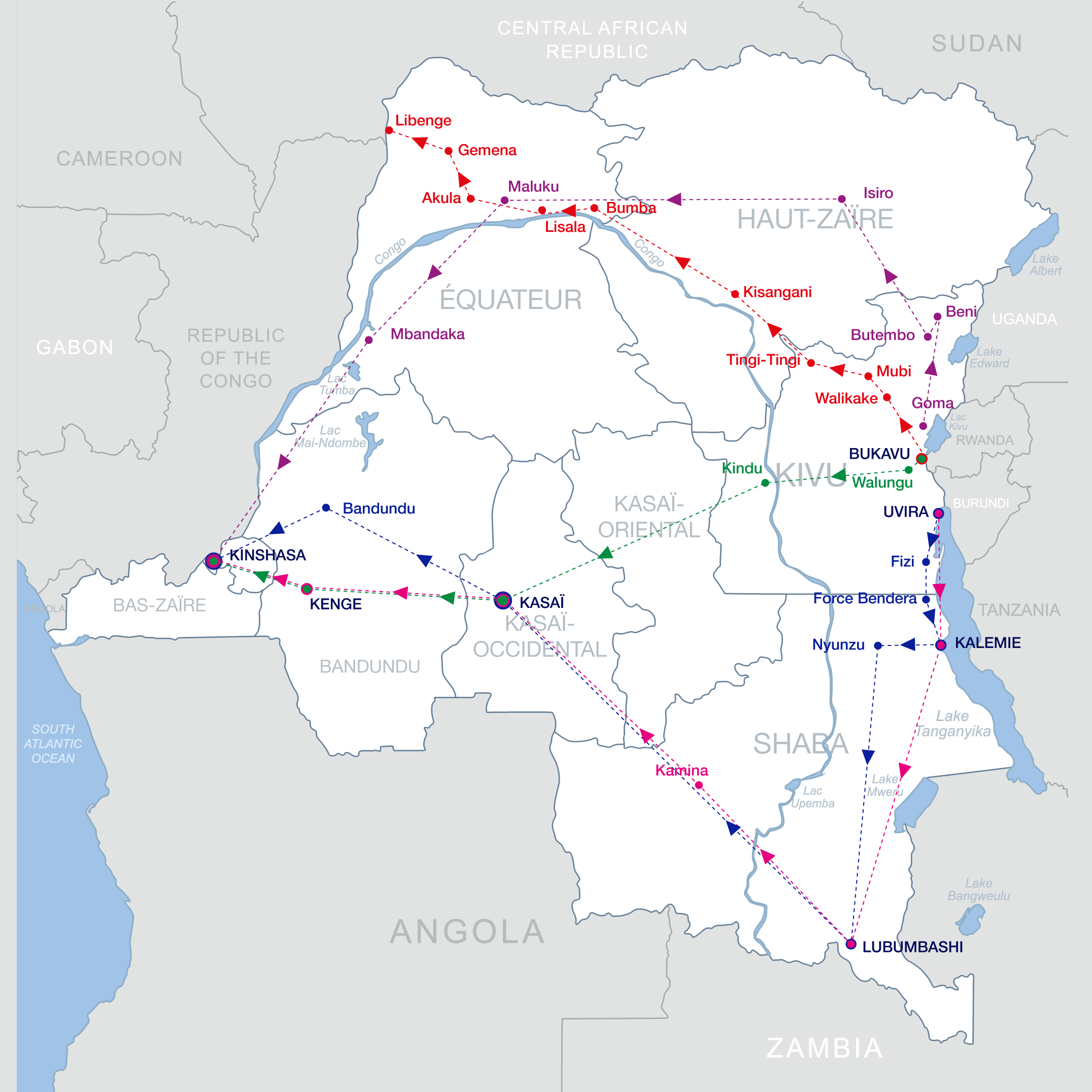

Les kadogos entament alors leur longue marche, empruntant différents itinéraires, d’est en ouest, afin de conquérir tout le territoire zaïrois, avec un objectif commun : Kinshasa. Fusil à la main, Ruffin et ses camarades sont grisés par la mission dont ils se sentent investis. « Quand on m’a emmené la première fois, je ne savais pas que j’allais être militaire, je pensais qu’on allait au Rwanda pour disputer un match de foot contre une équipe adverse », raconte-t-il. « Mais avec tout ce que nos instructeurs nous ont montré, je suis tombé amoureux de l'armée. On nous a poussés à avoir l'esprit de patriotisme. »

L'idéologie de l'AFDL,

c'est ça qui faisait notre force.

Et c’est ce qui faisait peur

aux militaires de Mobutu,

parce que nous étions déterminés.

Certains sont convaincus par les mots du Mzee, d’autres sont pris de force. Entre 20 000 et 30 000 enfants auraient été recrutés par l'AFDL entre 1996 et 1997. Parmi eux, environ 10 % de filles. Celles-ci seront le plus souvent maintenues dans l'ombre quand viendra le temps de la victoire, puis de la démobilisation, soit parce qu’elles ne portaient pas d’armes, soit parce que les commandants dont elles étaient devenues les concubines refusaient de les laisser partir.

© AFP/Belga

Laurent-Désiré Kabila promet de jeter Mobutu dans les poubelles de l'Histoire. Aux jeunes volontaires enthousiastes qu'il recrute, il garantit monts et merveilles. Il évite cependant de mentionner publiquement le Rwanda qui l'appuie, conscient qu’une grande partie de ses compatriotes zaïrois se méfient des intentions de leur voisin de l’Est.

Les militaires du Front patriotique rwandais, dirigé par l’actuel président Paul Kagame, participent à la formation et à l'encadrement des recrues. Benjamin Nyakalala, alors âgé de 17 ans, prend fait et cause pour ses instructeurs. « J'étais prêt à mourir pour chasser Mobutu et libérer le pays », dit-il. « Nous voulions aussi chasser les Interahamwe qui ont commis les massacres des Tutsis au Rwanda, pour que ce génocide ne puisse plus se produire. Les Interahamwe, qui avaient tué les Tutsis, ont subi le même sort. Il y a un outil que nous utilisions : la houe. Et on leur coinçait la gorge. »

Quelqu'un qui est capturé,

vous allez encore gaspiller des munitions ?

Non… Je n'ai jamais regretté ça.

© Archives RTBF / Sonuma

Aujourd'hui marié, père de trois enfants, Benjamin Nyakalala n'a jamais quitté Kinshasa, la ville où il était arrivé en “libérateur” en 1997. Il y a créé une association pour les anciens kadogos et a ouvert un bar dans le quartier populaire de Bandalungwa. Avec Ruffin, Josué et d'autres anciens compagnons d'armes, ils se retrouvent parfois autour d'une bière et de brochettes de chèvres. Ils évoquent le passé, et les difficultés actuelles.

Après des études de philosophie, Josué Mufula s’est lancé en politique et a été élu député national, en 2018. Dans une autre vie, il fut lui aussi un kadogo, enrôlé à 12 ans dans la ville de Goma, dans l'est du pays. « Je crois qu'il y avait aussi les modèles de Rambo ou des “Trois petits ninjas” , dans les films qu’on regardait, qui nous influençaient. C’était l'aventure », dit-il. « Après le discours (de Laurent-Désiré Kabila), avec deux ou trois amis du quartier, nous avons décidé de nous enrôler. On a quitté nos maisons silencieusement, et puis on est partis. »

Après 2 000 kilomètres de marche, huit mois à « faire la guerre », exténués mais triomphants, les jeunes soldats traversent Kinshasa en liesse. La foule leur tend des bouteilles de boissons sucrées et des biscuits.

© Caroline Thirion

« On s’attendait à devenir de grands officiers, même si on était tout petits. Et je pense que c’est l’occasion que (Laurent-Désiré) Kabila, le père, et son fils (Joseph Kabila), ont ratée, regrette Josué Mufula. »

Toutes les promesses faites

n’ont jamais été réalisées.

C'était de la supercherie,

de la manipulation.

© Archives Association des Anciens Kadogos Kabilistes

À Kinshasa, l'euphorie s'évapore rapidement. Des soldats de l'AFDL, décidés à rétablir l’ordre moral dans une capitale gouailleuse dont ils ne parlent pas la langue, le lingala, et ne comprennent pas les codes, administrent des coups de fouet et autres punitions corporelles à la population. Des gamins en uniforme arrêtent des femmes dans la rue, parce qu’elles portent un pantalon ou une jupe jugée trop courte, et les frappent ou les forcent à se déshabiller en public.

Les Kinois ne sont pas loin de traiter d’« étrangers » les « libérateurs » venus de l’Est. Laurent-Désiré Kabila lui-même commence à s’en méfier, tandis que les relations avec ses anciens alliés se dégradent, puis que la guerre reprend dans la région du Kivu. Largement écartés des postes de commandement au profit d’officiers katangais, la région d’origine du Président, les kadogos restés dans la capitale deviennent de mélancoliques vainqueurs, tristement appuyés sur leur fusil presque plus gros qu’eux.

Après la mort brutale de Laurent-Désiré Kabila, le 16 janvier 2001, l’heure est à la purge. Une chasse aux traîtres est menée, particulièrement au sein de la communauté kivutienne, dont font partie de nombreux kadogos et cadres-militaires qui ont suivi le Mzee dans sa quête.

Ildephonse Balungwe, un économiste originaire de Bukavu, devenu officier de renseignement au sein de l’AFDL, figure parmi les condamnés à la perpétuité lors du procès pour l’assassinat du Président. Il a passé vingt ans à la prison centrale de Makala, à Kinshasa, avant d’être gracié par l’actuel chef de l’État, Félix Tshisekedi.

© Caroline Thirion

Aujourd’hui, beaucoup d’anciens kadogos sont sans emploi et peinent à joindre les deux bouts. Certains ont tourné la page, d’autres ne cachent pas leur déception. Ils se sentent délaissés, mis à l’écart.

Des amis sont morts pour

la libération de ce pays.

Beaucoup de ceux qui ont survécu

sont aujourd’hui dans la misère.

« Nous n’avons jamais été récompensés pour le travail que nous avons fait. On s'est débarrassé de Mobutu… et le système continue. Mais s'ils sont là, c'est grâce à nous. Les postes qu'ils occupent, ce sont nos postes. Et rien ne marche », dit Benjamin Nyakalala.

Le recrutement d'enfants de moins de 15 ans par des groupes armés constitue désormais un crime de guerre. Le docteur congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, estime que le recours aux kadogos lors de cette guerre dite « de libération » était annonciateur des violences et atrocités commises depuis à l'est de la RDC.

« Quand vous prenez des enfants et que vous les exposez à des tirs, les enfants ne comprennent rien, et c'est pour ça qu'ils deviennent dangereux lorsqu’ils ont une arme. On leur dit “Allez violer”, ils violent ; “Allez tuer”, ils vont tuer », dit-il.

« Dès le départ, je crois que les gens auraient dû se méfier de la méthode. Vous utilisez des enfants innocents qui vont faire la guerre pour vous ? »

Ce qui comptait pour cette rébellion,

c'était le pouvoir,

ils n'avaient aucun sens de l'humanisme.

© Caroline Thirion

Au début des années 2000, un processus de démobilisation et de réinsertion des enfants soldats se met en place, sous la pression des Nations unies et de la société civile congolaise. Il y a des succès mais aussi de nombreux échecs.

« Des enfants ont continué à étudier. Il y en qui ont pu s’en tirer correctement. Mais la plupart n’y sont pas arrivés », raconte Franck Lumbala. « Il y avait un gamin qu’on a perdu de vue, un certain Trésor. Il était petit, mais c'était le plus bouillonnant. Quand la guerre a recommencé, j'ai appris qu'il était reparti à l'Est. Ce petit n'était pas normal, il était déjà fou. Il faut absolument qu'on évite de mêler les enfants à ce genre de choses. »

Jean « Corodo » est l’un de ceux qui a sombré. Lui aussi a été recruté par l’AFDL, à Bukavu, quand il était jeune adulte. Il a pris part, ensuite, à la « deuxième guerre du Congo » (1998-2003), du côté d’une autre rébellion, celle du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), appuyée par le Rwanda et l’Ouganda, contre les forces pro-gouvernementales de Laurent-Désiré Kabila.

© Caroline Thirion

En 1999, désabusé, le jeune homme est revenu à la vie civile, a regagné sa ville natale et a travaillé un temps comme cordonnier, une activité qui lui vaudra son surnom : « Corodo ». Dans un livre, « Case départ », Jean-Pierre Bosingizi, un notable du Sud-Kivu, a raconté son parcours. « J’ai trouvé que son histoire ressemblait à celle de centaines de kadogos que j’ai croisés. J’ai voulu mettre en garde la jeunesse, afin que les seigneurs de guerre ne puissent plus abuser de sa naïveté », dit-il.

En mars 2022, dans la prison de Bukavu, saturée par les bruits des portes en métal qui claquent avec les voix des visiteurs et des détenus qui émanent d’une cour surpeuplée, « Corodo » est assis, face à nous, sur un banc, mais son esprit est ailleurs.

© Caroline Thirion

Dans les collines de Kidoti, un quart de siècle a passé. « Je n’aime pas trop revenir sur ces choses-là, parce que beaucoup de choses nous révoltent », dit Ruffin Luliba, qui oscille entre nostalgie et amertume. « Parce que nous sommes allés là-bas avec l'objectif de changer le régime, pour voir le Congo s'améliorer. Mais ça ne s’est pas fait. »

Nous, qui nous sommes sacrifiés,

nous n’avons bénéficié de rien.

© Caroline Thirion